En Méditerranée, la psychiatrie n'a pas un succès fou

« Je ne sais pas exactement de quels troubles psychiatriques souffre ma tante. Elle l’ignore elle-même. Je sais juste qu’elle vit mal sa maladie et son entourage aussi. » Mira, 35 ans, a toujours vu sa tante délirer et entrer dans de grandes colères. « Mais en Égypte, tout ce qui touche à la santé mentale est tabou », explique la jeune femme. Selon un rapport du Centre national égyptien d’études criminelles et sociales datant de 2018, 25 % des Égyptiens souffriraient de maladies mentales en raison du taux de pauvreté très élevé du pays. L’enquête montre que la situation économique aurait poussé de nombreux Égyptiens souffrant de maladies mentales à consommer des drogues, à envisager le suicide (60 % d’entre eux) et à commettre des « crimes dangereux » (20 %). Seulement 2 % du budget est consacré à la santé mentale en Égypte alors que 18 millions de personnes auraient besoin de soins.

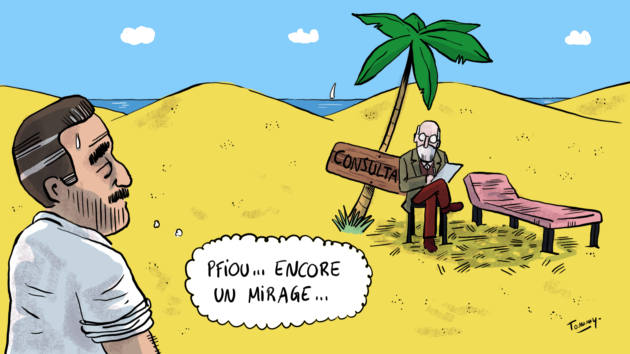

L’hôpital d’Abassiya, dans le centre-ville du Caire, est l’un des rares hôpitaux psychiatriques publics du pays. « En 2018, plusieurs faits de maltraitance ont été signalés, des vidéos ont circulé sur le net. Aujourd’hui le gouvernement affirme que tout se passe bien, alors si le gouvernement le dit… », ironise Hassan, Égyptien d’une quarantaine d’années qui a vécu plus de cinq ans en France avant de rentrer au pays. Son beau-frère, diagnostiqué schizophrène, vient d’être interné dans un autre hôpital du pays. Il nous raconte que depuis la révolution les addictions sont nombreuses, et les dépressions chroniques. « Tout le monde aurait besoin de consulter un psy. Mais ceux qui le font, y vont en secret. Car ici, la rumeur circule vite et si on vous voit sortir de chez le psy, on vous traitera de fou, c’est terrible », souligne-t-il. Les gens considèrent que les malades atteints de troubles psychiatriques sont habités par des démons et des fantômes. Ils vont prier à la mosquée ou à l’église et ne cherchent pas plus loin. »

Des malades abandonnés

Mira précise : « Les Égyptiens ont recours au religieux pour trouver une aide spirituelle. Mon oncle a essayé une fois d’aborder les problèmes mentaux de ma tante avec la gynécologue de cette dernière, une copte, ça va sans dire. On ne confie pas les troubles de son âme à une autre religion, c’est dangereux. La gynéco l’a renvoyé vers un autre praticien… en prêtrise. » Venant d’un milieu modeste, elle explique qu’avant son arrivée en France, il y a une douzaine d’années, elle ne savait pas que psychiatre ou psychologue était un métier. Les choses semblent évoluer ces dernières années. Il existe une chaine Youtube, « De quoi le psychisme a besoin ? » qui tente de vulgariser les troubles mentaux en expliquant les symptômes. Une des vidéos les plus vues porte sur les attaques de panique.

L’Égypte n’est pas un cas isolé, la psychiatrie est souvent le parent pauvre de la santé autour de la Méditerranée. Et dans certains pays, ravagés par la pauvreté et l’instabilité gouvernementale, cela prend des proportions terribles pour les malades. Certains peuvent passer une vie entière sans jamais être diagnostiqués. L’Algérie ne compte que 900 praticiens et 6000 lits pour 44 millions d’habitants. Les troubles psychiques y constituent depuis longtemps un énorme fléau. Nombreux sont celles et ceux qui souffrent de troubles anxieux liés à des syndromes post traumatiques notamment suite à la décennie noire, et plus récemment à la révolution. Sans parler des traces toujours ancrées de la colonisation. En 2017, 900 000 Algériens ont consulté un psychiatre. Dans son livre Parole de Psychiatre (1), le praticien Farid Kacha dresse un état des lieux de la psychiatrie dans son pays, le manque de prise en charge, la non-application de lois concernant la santé mentale. Il évoque le cas de l’hôpital de Blida dont la moitié des lits a été cédée aux autres spécialités médicales pour créer un hôpital universitaire à cinquante kilomètres d’Alger. « Ces lits d’hospice sont donc occupés par des centaines de patients abandonnés à leur sort, qui y séjournent depuis très longtemps sans une réelle prise en charge », écrit le praticien.

Un désastre d’impuissance

En Tunisie, les cas de dépression explosent liés à la crise économique et accentués par la crise sanitaire. Les consultations externes ont doublé en dix ans, passant de 100 000 par an à 200 000. Et selon l’OMS, 120 000 personnes sur 12 millions d’habitants souffrent de schizophrénie, dans un pays où le nombre de lits n’excède pas 1200 places. La Cisjordanie ne compte que 22 psychiatres pour trois millions d’habitants, et seulement une dizaine de psychologues cliniciens à Gaza. Samah Jabr, fer de lance de la psychiatrie en territoire occupé, dirige l’Unité de santé mentale du ministère palestinien de la Santé. Depuis les années 2000, elle publie aussi des chroniques (2) qui témoignent des conséquences psychiques de la vie sous l’occupation israélienne. Elle forme d’autres médecins et infirmiers généralistes mais aussi les imams afin qu’ils puissent pallier le manque de spécialistes et puissent donner des conseils éclairés. Elle a aussi mis en place un réseau international de professionnels en santé mentale afin de réfléchir ensemble sur la question du traumatisme sous occupation. « Le traumatisme du peuple palestinien impose l’impuissance totale de ce peuple, explique-t-elle. Ce n’est pas un acte accidentel mais délibéré, à travers toutes les mesures politiques qui sont prises. Le trauma c’est le désastre d’impuissance. Faire en sorte que les gens puissent garder leur récit, leur mémoire personnelle ou collective, qu’ils puissent faire face et reprendre leur capacité à agir, malgré le traumatisme, c’est ce que j’essaie de faire à travers mon travail. Car le soin psychologique est un acte contre l’impuissance. » (3).

Au Maroc, le secteur public ne compte que 219 psychiatres pour 36 millions d’habitants. Les 177 cabinets libéraux sont des cabinets privés. Le Dr Mohamed Hachem Tyal, psychiatre et psychanalyste, a créé en 2011 la Villa des Lilas, première clinique psychiatrique privée du Maghreb et du continent africain. « C’était plus que nécessaire car avant cela il n’y avait aucune possibilité de prendre en charge un malade mental dans des conditions optimales », précise le praticien. Pour ce faire, il a fallu obtenir des dérogations à la loi marocaine qui oblige les institutions privées à avoir un service de réanimation et de l’oxygène. La première étant devenue obsolète, une deuxième clinique a vu le jour en août 2020 à Casablanca.

« On a tenu à la sécurité mais aussi à l’esthétique du lieu. Et on a rencontré des difficultés car en psychiatrie, on imagine que les malades mentaux ne sont pas sensibles au beau et au confort et n’y ont pas droit », souligne le médecin qui explique que l’important était aussi de changer l’approche que l’on pouvait avoir du patient psychiatrique. Au Maroc, une institution publique qui s’appuierait sur la tarification de base ne serait pas viable, car le remboursement est trop bas. « Pour autant, il ne s’agit pas d’une clinique de riches », insiste le Dr Hachem Tyal. Soit les patients se débrouillent pour trouver les sommes nécessaires, soit ils passent par des fondations privées à travers des conventions. « Le but n’est pas de faire des bénéfices mais que notre institution s’autofinance, c’est dans cet esprit-là que la clinique a vu le jour », assure-t-il. Et de conclure : « Nous espérons faire changer la tarification de base. Mais pour cela, il faut changer les mentalités et redonner sa place à la maladie mentale. Car elle nous renvoie à tellement de choses que nous ne voulons pas voir que nous nous arrangeons pour ne rien en savoir. »

1. Parole de psychiatre, de Farid Kacha, éditions Koukou, 240 pages, 2021.

2. Derrière les fronts : Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation, de Samah Jabr, PMN Éditions & Hybrid Pulse, 2018.

3. Son interview complète est à relire sur le site du Ravi. «Le soin psychologique est un acte contre l’impuissance», mai 2020.