Une médiatrice qui a la santé

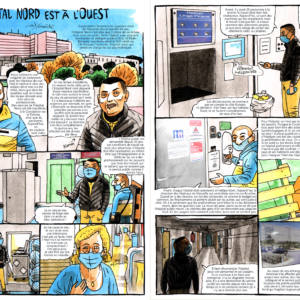

Visage ovale et traits fins, yeux et cheveux mi-longs noirs, Warda Laribi a aussi une grande patience. Lorsqu’elle nous accueille, début décembre, dans son petit bureau sans fenêtre du centre social des Musardises, dans le 15ème arrondissement de Marseille, cette jeune femme directe en use pour rassurer sur un problème personnel Chantal Bagur (1). Une retraitée qu’elle accompagne sur des problèmes de santé et familiaux depuis plusieurs années.

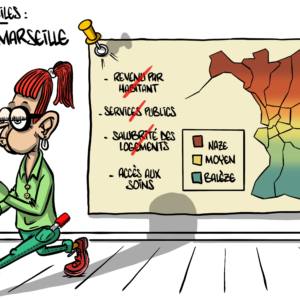

C’est une qualité importante dans son métier. Depuis trois ans, cette ancienne laborantine médicale passée par la médiation sociale, est médiatrice en santé de la structure, qui couvre les cités Consolat et Ruisseau-Mirabeau, à proximité de l’autoroute du littoral, où aucun bus et peu de travailleurs sociaux ne rentrent. Soit 11 000 habitants. Une expérimentation lancée en 2013, dans la foulée d’un diagnostic territorial, qui pousse à aller vers les publics et à une prise en charge plus large que la seule question des soins. « On s’est intéressé aux Musardises à travers un travail de prévention du saturnisme dû au ferraillage-brûlage pratiqué par les Gitans sédentarisés de Ruisseau-Mirabeau, raconte une technicienne de la métropole sous couvert d’anonymat. On a aussi constaté qu’il n’y avait qu’un médecin sur la cité et moins de recours aux soins dans cette population. » Constat : « Il y avait besoin d’accompagner spécifiquement les habitants pour un meilleur accès aux droits et aux soins, mais aussi d’appuyer les professionnels de santé pour comprendre cette situation. »

Installer la confiance

L’action s’est finalement étendue à l’autre cité du territoire. « Consolat et Mirabeau sont très différentes, explique Warda Laribi. Sur Consolat, on a un public hétérogène, qui fluctue en fonction des vagues migratoires, avec des difficultés d’alphabétisation et d’accès au droit. Mais c’est plus simple, parce que la confiance s’installe plus facilement. Avec les Gitans sédentaires de Mirabeau, c’est l’inverse : ils ne sortent pas beaucoup, il y a des problèmes de scolarisation et ils ont une crainte vis-à-vis de l’extérieur. Mon job, c’est de faire le lien entre les habitants et les professionnels et les structures de santé. »

Et même un peu plus. La trentenaire accueille sans ou sur rendez-vous, oriente, fait des visites à domicile, débloque les situations compliquées, accompagne sur l’ouverture de droits (couverture maladie universelle, aide médicale d’état, complémentaire santé…) mais aussi sur des rendez-vous médicaux et sur l’autonomie des personnes. Les gens sortent de chez eux, le parcours de soins s’installe, etc. Elle organise également des rencontres entre professionnels de santé sur des problématiques du territoire, comme le diabète dernièrement. Elle écoute aussi beaucoup. « Les professionnels ne le font pas forcément ou ne prennent pas en compte l’environnement. Il y a des gens qui viennent juste me voir avec une ordonnance qu’ils n’ont pas comprise », poursuit Warda Laribi.

Sur les 155 personnes qu’elle accompagne chaque année, la médiatrice assure que le plus souvent deux à trois rendez-vous suffisent pour enclencher un processus. « Pour d’autres, il faut un an, 20 ou 30 rendez-vous… » Les gens sont repérés par le centre social et les rares acteurs publics du quartier – établissements scolaires, éducateurs, travailleurs sociaux…. Mais le bouche à oreille et les démarches individuelles se multiplie. « Et de plus en plus d’autres quartiers », note Frédéric Travers, le directeur du centre social.

Innovant et… précaire

« Le profil de Warda est essentiel. Avec d’autres salariées du centre, elle assure en plus un suivi social et accompagne l’équipe sur des actions dans les quartiers, en bas d’immeuble, comme des ateliers d’alphabétisation, se réjouit cet ancien du Pôle emploi. Et nous, on est sur nos enjeux. L’idée, c’est de se servir de l’éducation populaire, de la légitimé du centre sur le territoire et de notre proximité avec notre public pour apporter une réponse adaptée à un problème d’accès à un droit. » « La santé n’est pas le cœur de mission du centre social, mais il peut aller vers son public et a noué des partenariats avec les structures de santé du territoire », confirme notre technicienne de la métropole.

Le constat est identique du côté de l’Agence régionale de la santé, le principal financeur du poste. « Un contexte et un public rendaient pertinent de s’appuyer sur le centre social pour mettre en place cette médiation, d’autant que ces structures savent comment porter ce genre de problématique », explique Nathalie Molas Gali, responsable du service prévention et promotion de la santé à la Délégation départementale des Bouches-du-Rhône. À part l’école primaire du quartier et les éducateurs de l’Addap 13, le territoire n’a pas non plus foule d’acteurs sur lesquels s’appuyer…

Un soutien que Frédéric Travers aimerait voir se concrétiser budgétairement : « Aujourd’hui les gens viennent à titre préventif ! On est tellement persuadé de l’importance de cette mission que Warda est désormais en CDI. Le problème c’est qu’on n’a pas de certitude sur la pérennisation financière du poste. Parce qu’il est innovant, on doit représenter le projet chaque année. Habituellement les médiateurs sont rattachés à des structures de santé ou sanitaire. » Nathalie Molas Gali se veut rassurante : « On accompagne certains projets depuis 20 ans. » Ce qui n’est pas forcement le cas pour les structures comme leurs salariés qui doivent fonctionner dans la précarité.

1. Chantal Bagur est une usagère du Centre social des Musardises, avec lequel nous avions initié un projet de journalisme participatif sur la thématique du dossier. Pour cause de reconfinement, le projet a été stoppé. Mais Chantal a souhaité continuer à participer.