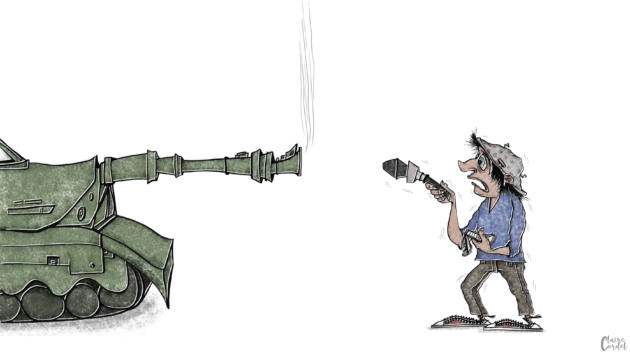

Correspondants : informer au prix fort

« Les zones dangereuses se sont multipliées. L’enlèvement est un risque permanent que l’on garde en tête même sur un terrain familier », explique Gwenaëlle Lenoir, grand reporter, spécialiste du Proche et Moyen-Orient et de l’Afrique, racontant une tentative d’enlèvement à laquelle elle a échappé à Gaza dans les années 2000. La journaliste intervenait, le 1er juillet, lors d’une table ronde sur les risques du terrain pour la presse et les chercheurs, proposée par L’Orient XXI lors du 4ème congrès, à Aix-en-Provence, des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans.

Les risques, les correspondants étrangers les connaissent bien. Même si aux yeux du grand public et des étudiants en journalisme, ils sont toujours baignés d’une aura particulière, perçus au minimum comme courageux, voire kamikazes, lorsqu’ils choisissent de s’installer en zones de guerre. Mais leur réalité au quotidien est souvent bien moins glamour que le fantasme qu’ils suscitent. Ils oscillent entre obligation de rester en alerte permanente et difficultés à travailler librement, entravés par des régimes autocratiques, subissant pressions et censures. A cela s’ajoute, pour une majorité de correspondants étrangers, de plus en plus abandonnés par les rédactions à leur propre sort, une précarité féroce qui pousse beaucoup à capituler et à rentrer.

Considérés comme des espions

Après vingt-et-un ans de bons et loyaux services, d’abord en freelance, puis neuf ans pour l’Agence France Presse, et enfin pour Mediapart, Nicolas Cheviron vient de rentrer en France, pour des raisons personnelles mais aussi épuisé par ses dernières années de correspondance en Turquie. « Contrairement aux optimistes qui voient qu’Erdogan est de plus en plus en difficulté sur le plan électoral, je vois que, malgré cette fragilité, le président turc a une politique de plus en plus répressive et est contraint de s’accoler à l’extrême droite, déplore-t-il. Ce qui n’est pas sans conséquences pour les journalistes. » Dernière preuve en date, son ami, le photographe de l’AFP Bülent Kiliç lors de la manifestation LGBTQI à Istanbul, fin juin, s’est retrouvé à terre, un policier tentant de l’étouffer avec son genou.

Nicolas Cheviron est lui-même passé quelques fois par la case poste de police à cause de ses reportages sur les migrants à la frontière syrienne, ou encore dans le sud-est du pays sur la persécution des maires kurdes suite à des accusations fallacieuses de terrorisme. « Tout cela est devenu assez courant à partir du moment où l’on va dans des zones sensibles », poursuit-il. Lors du conflit au Haut-Karabagh, il est parti en reportage dans le nord-est, à la frontière arménienne, côté turc, fief de l’extrême droite. « Mon interlocuteur qui voulait m’impressionner a passé un coup de fil et deux minutes plus tard sur son ordi, il a commencé à lire ma fiche sécuritaire, se souvient-il. Il citait un article que j’avais publié sous pseudonyme. Ça dit aussi des connivences entre la machine étatique et des groupuscules d’extrême droite. » Suite à la publication d’une biographie sur Erdogan, la carte de presse turque ne lui a plus été octroyée. Pourtant, il s’estime heureux pendant ses années d’avoir pu travailler avec un statut de pigiste « privilégié », c’est-à-dire avec un volant de piges assuré, ce qui n’est pas la norme.

Nina Hubinet, qui a passé cinq ans en Égypte de 2009 à 2013, était payée au papier. Elle bossait entre autres pour La Croix, Le Temps, L’Express… et gagnait en moyenne 800 euros par mois. C’est peu cher payé pour couvrir une révolution et un coup d’État. « J’arrivais à bien vivre car j’étais dans un pays pauvre », souligne-t-elle. Ses conditions d’exercice se sont durcies en 2013 : « Après le coup d’État de l’armée, une chape de plomb s’est abattue sur le pays. Et les journalistes étrangers étaient perçus comme des espions à la solde de la CIA, d’Israël ou de l’Iran selon l’humeur du moment. » Ce discours est récurent en Égypte depuis les années 50 mais régulièrement réactivé lorsqu’il y a une crise et qu’il faut désigner un bouc émissaire. « A l’inverse, en 2011, lors de la révolution, la demande des manifestants place Tahrir était plutôt de « porter notre voix vers l’étranger« , mais après le coup d’État de 2013, l’armée accusait les médias d’être du côté des Frères musulmans », précise Nina Hubinet.

Payés au lance-pierre

Elle note par contre que si, en Égypte, au quotidien, être une femme est un énorme inconvénient à cause du harcèlement sexuel incessant, être une femme journaliste se révèle finalement un avantage : « On se méfie moins de nous. » Et de rappeler quand même que des journalistes étrangères se sont faites agresser sexuellement après la chute de Moubarak. Elle a fini par rentrer et s’est installée à Marseille, où elle collabore notamment avec 15-38, Marsactu… et le Ravi. En 2018, elle a voulu retourner en Égypte pour dix jours de vacances. En arrivant au Caire, elle est interrogée et finalement renvoyée à Paris : « Comme d’autres collègues qui ont couvert la révolution, je suis blacklistée. Ça fait partie des tentatives du gouvernement de vouloir effacer l’histoire. »

Ce quotidien, Marine Vlahovic, basée trois ans en territoires palestiniens, le raconte avec justesse dans son podcast Carnets de correspondante diffusé depuis début juin sur Arte Radio. Des heures et des heures de sons qu’elle a dû trier et sélectionner depuis qu’elle a quitté Ramallah en 2019 pour Marseille où, elle aussi, a posé ses bagages et son micro. La journaliste qui bossait principalement pour RFI enregistre tout : ses journées de terrain, cette marche du retour où une balle israélienne a frôlé sa joue et où elle a failli y laisser sa vie, ses nuits de travail, ses conversations téléphoniques avec les rédactions, etc. Elle parle des pressions et de la censure subis, de ses découragements, de ses moments de lâcher-prise aussi. Loin du cliché du correspondant avec sa veste kaki multi-poches dont elle se moque, de ses chefs de rédaction bien payés et bien installés dans des villas cossues, elle s’habille en Quechua, vit dans son « appartement frigo » du côté palestinien, et est rémunérée à la pige.

Ce sont ses galères de visa israélien impossible à renouveler mais aussi sa précarité – sa rédaction n’assure plus sa couverture santé et ne cotise plus à sa retraite – qui la poussent à partir. A ses yeux, il était important de dénoncer les conditions des pigistes à l’étranger. « On est tellement loin que notre relation aux rédactions est fantomatique, raconte-t-elle. On est isolé. Et les syndicats se fichent des précaires. On m’a dit que j’allais être blacklistée par les rédactions en en parlant mais, pour moi, c’était primordial d’expliquer dans quelles conditions on travaille. Et surtout je pense que c’est un combat collectif. » Aujourd’hui Marine Vlahovic assure qu’elle ne pourrait plus être correspondante : « Même avec beaucoup d’envie, c’est trop compliqué. En précarisant leurs journalistes, les rédactions ont détruit cette activité. »