Chronique d’une squatteuse

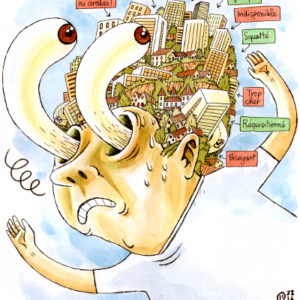

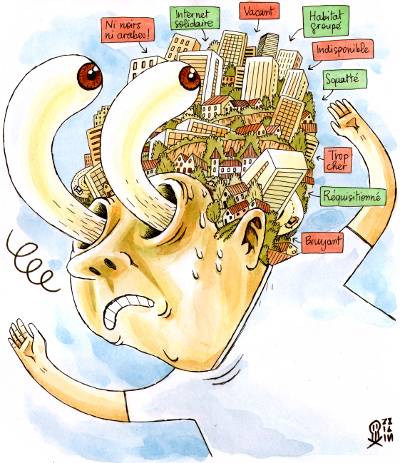

«Déjà s’assurer que le lieu que l’on "ouvre" n’appartient pas à un privé car il risquerait de nous envoyer des gros bras pour nous virer. L’idéal c’est un bien en déshérence, mais c’est très difficile à trouver. Ensuite, lorsque la police débarque, il faut prouver que l’on est domicilié à cette adresse depuis plus de 48 heures. Pour ça on s’envoie un courrier à notre nom où on change l’adresse de notre forfait téléphonique. Puis il faut faire en sorte que la porte soit ouverte afin de ne pas être interpelé pour voie de fait. Bon, en règle générale, ça n’est pas le cas, du coup il faut changer toutes les serrures… » Alice, 27 ans, squatteuse depuis quelques années est incollable sur les procédures. Mais, même si les expulsions trainent parfois en longueur – celles des camps de Roms étant la priorité du moment -, dans quelques jours elle sera mise à la porte du squat qu’elle occupe à Marseille depuis presque un an avec quinze autres personnes.

Parmi ses colocataires certains vivent en squat depuis 20 ans. Elle s’y est mise il y a quelques années alors qu’elle rentrait de l’étranger sans avoir les moyens de prendre un appartement. Diplômée, si aujourd’hui elle fait des petits jobs pour s’en sortir, à la rentrée, elle aura « un vrai travail », mais souhaite continuer à vivre en squat. Parce que, non seulement l’accès au logement est compliqué, mais surtout parce qu’elle apprécie ce mode de vie, d’échange et de partage qui lui ont ouverts les yeux sur certaines choses : « Y’a des gens avec lesquels j’habite qui n’ont pas fait beaucoup d’études et qui sont les personnes les plus cultivées qu’il m’ait été donné de rencontrer. »

Un autre vivre ensemble

Chacun a sa chambre mais les repas se prennent ensemble, avec un pot commun pour les courses et des réunions lorsqu’une question collective est soulevée. Une grosse coloc avec ses règles, ses joies et ses inconvénients où se côtoient jeunes, vieux, minima sociaux, étudiants, enfants, artistes… Pour Alice, il s’agit vraiment d’un choix politique et idéologique : « Il ne faut pas se victimiser, on vit là pour des raisons financières mais surtout parce qu’on a envie d’être ensemble, sinon chacun aurait la possibilité de faire autrement. »

La jeune femme a même dressé le portrait type du squatteur : « C’est un homme, blanc, 35 ans, issu de la classe moyenne. » Les filles sont peu nombreuses. Dans le squat d’Alice elles doivent s’imposer : « C’est pas un milieu dans lequel tu peux minauder, y a pas de place pour ça. Il faut se donner un semblant de virilité. » Ras le bol de devoir faire le guet pendant des heures alors que les mecs « ouvrent » des lieux. Alice préfère elle aussi passer à l’action, elle essaie de se former à l’électricité et à la plomberie, histoire « d’enlever le marteau des mains des hommes » !

Elle aimerait que les squats continuent de s’accroître et, si elle en avait le temps et l’énergie, elle en ouvrirait bien pour les autres. Et avec 20 % de logements inoccupés à Marseille, y’ a de quoi faire…

Samantha Rouchard