Le marché de la mort pète le feu

Avec presque 35 000 morts de la Covid en France depuis le début de la pandémie – plus de 1 600 en Paca selon l’Agence régionale de la santé -, on imaginait les entreprises des pompes funèbres se frotter les mains à la manière du croque-mort de Lucky Luke à l’arrivée des Daltons. Manque de bol, si le coronavirus n’est pas vraiment la « gripette » décrite par Didier Raoult, on n’en est pas encore à entasser les cadavres dans les morgues.

Mais le marché de la mort n’a pas besoin de coup de pouce du destin pour bien se porter. Avec une mortalité en hausse régulière depuis une dizaine d’années (612 000 morts en 2019 selon l’Insee) et un prix moyen de 3 500 euros pour un enterrement comme pour une crémation, le secteur du funéraire est en pleine forme : en 2015, il pesait quelques 2,5 milliards d’euros, contre 1,28 milliards en 2000, et affiche une croissance insolente de 4 à 6 % par an. L’arrivée des baby-boomers à des âges de forte mortalité y est pour beaucoup. Notamment en Paca où s’installent de nombreux retraités. Avec quelques 50 000 morts par an, la région fait en effet partie des plus « mortelles » de France. « Les grands groupes français rachètent à tour de bras les indépendants », explique Alain Eucat, le PDG des Pompes funèbres d’Antibes, le dernier indépendant de la troisième ville des Alpes-Maritimes, une entreprise familiale créée il y a quinze ans.

Mais les gains de mortalité ne sont pas la seule raison à la bonne santé du marché funéraire. Son organisation y est aussi pour beaucoup. « Le secteur se caractérise par sa concentration, la hausse des prix et leur manque de transparence », dénonçait un rapport de la cours des comptes début 2019 (1). La libéralisation du marché des pompes funèbres en 1993, jusqu’alors détenu par les communes, est en effet loin d’avoir atteint ses objectifs : avec 603 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, OGF pèse à lui seul 25 % du marché (2). « Mais depuis vingt ans, les indépendants en représentent quand même la moitié », tempère Pascale Trompette, sociologue des marchés. Cette spécialiste du funéraire note aussi l’apparition de nouveaux opérateurs, comme certaines coopératives, qui poussent notamment « à redonner une place à la mort dans notre société ».

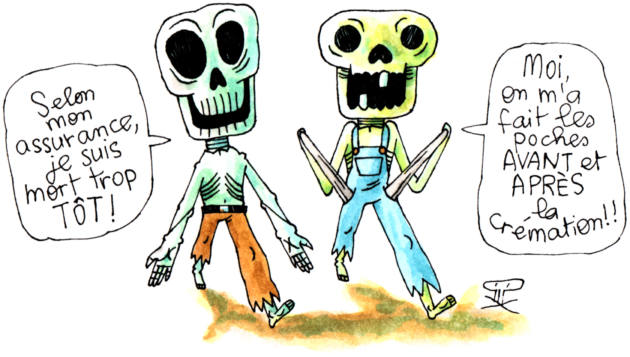

Reste que la clientèle est souvent captive, notamment parce que les Français.e.s meurent en hôpitaux et maisons de retraite à plus de 75 %. Lieux qui disposent rarement de chambre mortuaire. Les défunts se retrouvent alors dans des funérariums, l’atout maître des pompes funèbres : les familles suivent le plus souvent l’opérateur qui a pris en charge leur mort. Avec parfois des dérives. « Dans les grands groupes, pour lesquels j’ai travaillé pendant vingt-cinq ans, on ne pense qu’à faire du chiffre. Les faire-part, je préfère laisser la famille les rédiger, pour les personnaliser. Je suis là pour les aider dans leurs démarches, pas pour les forcer à acheter, insiste Alain Eucat. Pour moi, il ne faut surtout pas se priver tant qu’on vit. » Bon vivant ne rime pas toujours avec prévoyant !

« Il ne faut pas se priver tant qu’on vit »

Pour Pascale Trompette, le principal abus vient justement des contrats obsèques, essentiellement proposés par les banques et les assurances. « Quand le capital versé est de 6 000 euros pour un coût moyen de 3 500 euros, vous n’allez pas en abandonner une partie », fait remarquer la sociologue.

Elle rappelle aussi que « le funéraire bouge très lentement, [c’est] un marché de routine ». Certains cherchent pourtant à innover. Des cercueils en carton, plus écolos, sont désormais à disposition ; il est également possible de se faire fabriquer une urne ou une plaque personnalisée ; ou encore, de faire disperser ses cendres par drone. Certains sites Internet proposent également d’assister les familles ou, mieux, d’enregistrer un message vidéo posthume pour leurs proches. On imagine volontiers la grand-mère rigolarde : « J’ai légué l’assurance vie à la CGT mes petits chéris ! »

Mais il n’y a pas que le funéraire qui profite de la mort. Pour ne pas finir dans la nature et être recyclées, les couronnes dentaires et autres prothèses sont par exemple récupérées dans les crématoriums. Depuis les années 90, les assurances ont aussi développé des produits financiers spécifiques, avec des choses très exotiques aux côtés des traditionnelles assurances vie : les « extreme mortality bonds », les « longevity bonds » ou encore les « death bonds ». Des obligations « catastrophes » qui parient sur des mortalités atypiques, ou une longévité extrême. Elles sont risquées, ont une durée de vie très courte (trois ans en général) mais sont beaucoup plus rentables que les produits financiers classiques. Dans le premier cas, on va se protéger contre le risque d’une population donnée de mourir plus tôt que les prévisions statistiques, à cause d’une catastrophe naturelle ou climatique par exemple. Dans le second, on s’assure contre les (sur)coûts de l’allongement de l’espérance de vie (soins, hospitalisations, etc.) (3). On n’est jamais trop prudent.

Ironie du sort, de plus en plus de ces « cat bonds » s’intéressent aux pandémies. En 2017, suite aux 10 000 morts du virus Ebola, la Banque mondiale a ainsi lancé le sien pour aider les pays pauvres en cas de nouvelle épidémie. Mais fin juin, les seuls gagnants étaient les investisseurs. A cause de critères de déclenchement trop restrictifs, pas un centime n’avait été encore débloqué (4). Il n’y avait pas encore eu assez de morts…

1. « La gestion des opérations funéraires : une réforme à poursuivre », La cour des comptes, février 2019.

2. Le groupe OGF n’a pas répondu à nos sollicitations.

3. Lesechos.fr, 02/04/2012.

4. Latribune.fr, 27/06/2020.