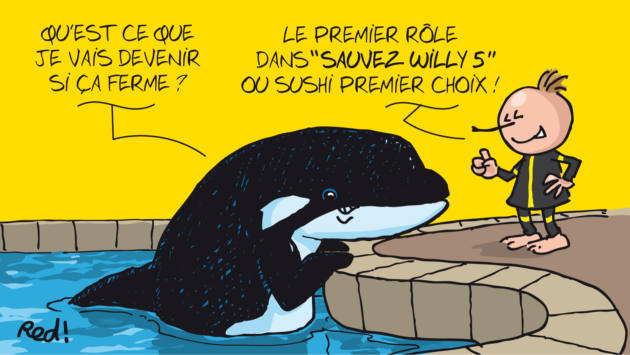

Marineland prend l’eau

Un coucou de la nageoire et les orques s’élancent. Sous les hourras, ils fendent avec grâce l’eau translucide des bassins du Marineland d’Antibes (06). Un spectacle « féerique » pour le parc, un crève-cœur pour les défenseurs du bien-être animal. Le 29 septembre, la ministre de la Transition écologique et solidaire Barbara Pompili tranche, et annonce l’interdiction de la reproduction et de l’introduction de cétacés dans les delphinariums français. L’horizon 2022 est évoqué pour la fin de la captivité des orques, 2027 pour les dauphins. Et le gouvernement promet 8 millions d’euros pour la reconversion de ces structures. Encore au stade des intentions, les mesures menacent l’activité du parc de la Côte d’Azur.

« C’est ce qu’on réclame depuis des années ! », se réjouit Christine Grandjean, présidente de l’association C’est assez !, engagée contre la captivité… des cétacés. En face, Marineland, vent debout contre les annonces, aiguise son argumentaire. L’entreprise, forte de ces 160 CDI, 500 emplois saisonniers et 800 000 visiteurs annuels brandit la perspective d’une catastrophe pour le territoire. « Cette décision menace la viabilité́ financière et les emplois de l’un des principaux piliers économiques de la Côte d’Azur », avertit le parc dans un communiqué. Et son directeur, Pascal Picot, menace : « Si on doit se séparer des animaux dans un délai très court, on licenciera tout le monde. » (France Bleu, 30/09). À propos des orques, Christine Grandjean admet : « Il faut allonger le délai, car il n’existe pas encore de sanctuaires. Le risque, c’est leur transfert vers des delphinariums étrangers moins soucieux de leur bien-être. »

Gros poissons

Du temps, Éric Pauget (LR), député de la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes, en souhaite encore davantage : « Le timing n’est pas bon alors que tout est fait pour sauver le tourisme en ce moment, pointe l’élu. Il faut laisser dix ou quinze ans à Marineland pour se reconvertir. » Même son de cloche pour Jean Leonetti (LR), maire d’Antibes, qui ajoute : « Huit millions sur l’ensemble des propositions, c’est strictement ridicule. » (Nice-matin, 29/09). Alors, faut-il sacrifier le bien-être animal sur l’autel de l’économie ? Jean-Raymond Vinciguerra, conseiller départemental écologiste des Alpes-Maritimes (sans étiquette) tranche : « Ce sont des excuses pour justifier un tiroir-caisse ! Le tourisme n’excuse pas ce genre de show-room de cétacés. »

Pour justifier la captivité de ses cétacés, Marineland ne s’en tient pas à son rôle économique. L’établissement martèle aussi sa mission de recherche et de protection des animaux. « Les recherches scientifiques menées ex-situ [hors milieu naturel ndlr] et les enseignements tirés de l’expérience avec ces animaux ont permis de contribuer à la conservation des espèces sauvages menacées », avance le parc dans son communiqué. « C’est du bidon !, conteste la présidente de C’est assez ! Les orques et les grands dauphins ne sont pas sur la liste des espèces menacés. Et je ne crois pas à l’intérêt des études faites en captivité. » Sur la recherche, Willy Dabin, ingénieur de recherche à l’Observatoire Pelagis (surveillance des mammifères marins), tempère : « Ce sont des cobayes intéressants pour des études physiologiques, sur la maturité sexuelle par exemple. En revanche, la recherche comportementale est biaisée puisque les animaux vivent en milieu carcéral. »

C’est assez !

Que représente la recherche ex-situ menée par le parc sur ses cétacés ? Sophie Laran, ancienne adjointe responsable du Centre de recherche sur les cétacés (CRC) de Marineland entre 2001 et 2010, témoigne du faible bilan obtenu durant la période. « C’était un tout petit morceau de notre activité : une seule étude a été publiée en dix ans. Avec le temps, le personnel du CRC (étudiants et scientifiques) s’est délité. Nous étions un à deux scientifiques à mon départ contre trois à six à mon arrivée. La direction avait changé ses orientations économiques. Et des thèses ont été annulées faute de financement. »

Le centre sera rebaptisé Centre de recherche pour la conservation en 2010, afin « d’englober les autres espèces de Marineland », confie Isabelle Brasseur, responsable de la recherche dans le parc. Autres changements, les membres du centre sont désormais « les vétérinaires et les soigneurs de l’établissement, que l’on considère comme des scientifiques ». Mais d’affirmer : « il arrive aussi que des chercheurs issus d’universités étrangères viennent tester leurs hypothèses dans nos bassins. »

Dans un document communiqué par le parc au Ravi, retraçant les études scientifiques publiées depuis 2010 par ou avec la collaboration active de Marineland, seulement huit sont dédiées à la recherche sur les cétacés en captivité (1), dont celle mentionnée par Sophie Laran. Assez pour que la rhétorique « Marinelandesque » tienne la route ? En 2017, déjà, Ségolène Royal, alors ministre de l’environnement, signait un arrêté interdisant la captivité des cétacés. Coup de théâtre, le Conseil d’État l’annulait pour « vice de procédure ». Soucieuse de ce match retour, Christine Grandjean prévient : « Cette fois, il faut que le texte soit bien rédigé. »

1. Deux autres études sur les cétacés en captivité ont été menées indirectement grâce à la transmission de données ou par le soutien financier de Marineland.