« Madame, je vous demande de m’aider ! »

Voix pâteuse, gestes mal assurés, Franck (1) se tient voûté dans le box des prévenus. « Vous avez déjà été condamné pour violences conjugales », note la présidente en consultant son casier judiciaire. Franck a été arrêté devant l’appartement de sa femme, avec qui il est en procédure de divorce depuis un an. Elle avait appelé la police après qu’il soit revenu la voir. Dispute, menaces : il essaie de l’empêcher de sortir, puis lance une poubelle en direction de sa voiture. Il a déjà suivi un traitement contre l’alcoolisme. « J’étais pas alcoolisé quand les policiers m’ont arrêté », assure-t-il. « Le médecin qui vous a examiné en garde à vue a pourtant recommandé sept heures de dégrisement ! », tacle la présidente.

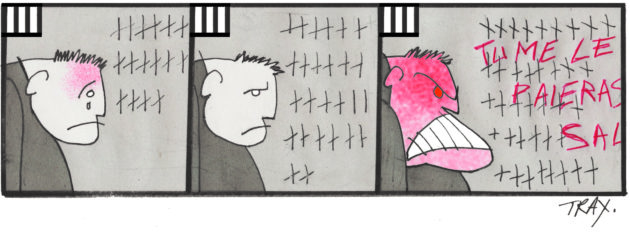

Un après-midi comme un autre aux comparutions immédiates du tribunal de Marseille. Une douzaine d’affaires à l’audience, dont au moins un tiers de violences conjugales. Depuis le mois de juillet, la justice a opté pour une répression plus forte dans ce type de dossier (lire encadré). Cela se sent à la barre. Particulièrement dans les placements en détention provisoire. Pour Franck, le parquet réclame une expertise psychologique. Mais pas question de le laisser libre d’ici là : « Il y a un risque de pressions sur la victime, et de réitération des faits », tranche la procureure. Son avocat tente de plaider un contrôle judiciaire avec obligation de soins, rien n’y fait. Au bout de quinze minutes de délibéré, Franck repart en prison.

Cocaïne

Jérémie (1) entre dans le box. T-shirt sans manches kaki, regard parfois dur, parfois hébété. Il vit séparé de son ancienne compagne. Et s’occupe de leur fille de dix ans une semaine sur deux. « Vous rencontrez madame, et vous vivez quelques temps chez elle, lit la présidente. Puis quand elle vous annonce qu’elle veut rompre, vous vous énervez. Un soir que vous lui demandez 80 € pour acheter de la cocaïne, elle refuse, vous la frappez à coups de poing au visage, puis à coups de pied quand elle est à terre. » Le fils de la victime, huit ans, tente de s’interposer. Il est frappé à son tour. Jérémie a des antécédents : port d’arme prohibé, violences, menaces contre ses propres parents, qui ont fini par porter plainte contre lui.

Dès son enfance, les médecins identifient chez Jérémie un trouble psychologique. Sans qu’aucun suivi ne soit mis en place. Il fait cinq ans dans la Légion. Puis repart dans la vie civile. A la barre Jérémie conteste les faits, veut du temps pour préparer sa défense. Son avocate réclame une expertise psychiatrique : « Il y a eu une carence dans sa prise en charge », lance-t-elle en regardant ses parents, présents sur le banc des parties civiles. « C’est un contexte de séparation très spécial, il n’a pas accepté que madame reprenne sa liberté », tente l’avocate. « Je souffre vraiment. Et je m’en veux tous les jours ! », implore Jérémie. « Les risques de pressions sur les victimes sont extrêmement importants, riposte la procureur. Il y a un danger pour elles mais aussi pour toute personne qui pourrait croiser son chemin ! »

Le tribunal sort délibérer. L’avocat de permanence pour les parties civiles passe d’une cliente à l’autre. « C’est vrai que depuis plusieurs mois on voit un durcissement des procureurs envers les violences conjugales, que ce soit dans les réquisitions et dans les demandes de maintien en détention provisoire, estime-t-il. C’est plus facile à plaider pour les parties civiles. Mais dans certains cas ça peut avoir un effet dissuasif sur les victimes. Une de mes clientes m’a dit après avoir porté plainte : “Maître, n’y allez pas trop fort quand même, c’est le père de mes enfants”. Si en allant en justice vous êtes sûre qu’il part au trou… » Pour Jérémie, la décision tombe en une demi-heure : détention préventive. Jérémie sort résigné, dans le craquement métallique des menottes.

Plaie à l’abdomen

La quarantaine athlétique, Jacques (2) et Suzanne (2) entrent dans le box ensemble, séparés par un policier. Ils comparaissent pour avoir soustrait leurs trois enfants du foyer où ils avaient été placés, après avoir été témoins de plusieurs actes de violences conjugales. Fin août, Suzanne tente de quitter son mari en montant à l’improviste dans un bus avec ses enfants. Jacques la rattrape et la frappe. « Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai disjoncté, essaie Jacques. Elle voulait pas descendre du bus. Y avait même pas eu de dispute ! » Quand elle est recueillie par des passagers du bus, Suzanne a le nez et la lèvre qui saignent, et une plaie plus ancienne de 3 centimètres à l’abdomen. Elle refuse de porter plainte, parle « d’une gifle » dans le bus, assure « être tombée à plat ventre sur un verre » quelques jours auparavant.

La présidente veut comprendre : « Pourquoi vous ne portez pas plainte ?? C’est pour ça que vos enfants vous ont été enlevés. A cause de votre incapacité à les protéger d’une situation conjugale qu’on va dire… compliquée. » Bras croisés, visage renfrogné, Suzanne hoche la tête sans un mot. Jacques pianote sur la barre du box. Le public, bavardant en douce jusque-là, bascule dans un silence d’église. L’avocate de l’Avad (Association d’aide aux victimes de délinquance) enfonce le clou : « Vous dites que vous feriez tout pour récupérer vos enfants. La seule solution, c’est de reconnaître que vous êtes victime de violences conjugales ! Madame, je vous demande de m’aider ! ! » Seule la procureure allège un peu le poids sur les épaules de Suzanne : « Personne ne met en doute votre amour pour vos enfants, mais tous les deux, dans ces moments où vous “étiez bien avec eux”, vous ne vous êtes jamais demandés si eux aussi, ils l’étaient. Quand ils étaient loin de leur école, loin de leurs amis… Quand ils assistaient à des situations de violences au point, finalement, de les trouver normales. Madame, vous nous dites “Ce n’était qu’une gifle…”, mais rien qu’une gifle, déjà, c’est de la violence ! On connaît la difficulté pour les femmes victimes, on connaît les situations d’emprise. Mais vos trois enfants peuvent vous aider à sortir de cela. » Elle réclame de la prison ferme pour tous les deux, dont deux ans pour Jacques. La décision tombe : prison avec sursis pour Suzanne, avec obligation de soins et de chercher un emploi. Jacques, lui, repart en prison pour deux ans, dont un an ferme.

1. Les jugements n’ayant pas été encore rendus, les prénoms ont été modifiés.

2. Les prénoms ont été modifiés.